Halo Nuran di usia 20 tahun. Aku menulis ini satu dekade kemudian, hanya ingin mengabarkan bahwa kamu akan baik-baik saja dan berhasil melewati masa berat usia 20-an itu.

Memang, hidup terasa berat di masa itu. Penuh onak dan aral di sana-sini. Perempuan datang dan pergi, patah hati silih berganti. Orang menghadirkan kekecewaan juga kesedihan. Kadang ada luka yang tak sengaja tergurat, dan bekasnya tidak pernah hilang. Di fase itu, kamu akan belajar bahwa hidup kadang tak lebih dari usaha berdamai dengan kekecewaan dan kemarahan. Dan kalau kamu berhasil melakukannya, hidup akan terasa lebih landai.

Satu yang pasti, kamu bisa menyintas fase 20-an yang berat itu. Dan sudah seharusnya kamu berterimakasih pada satu nama: John Mayer.

Ya, ya, ya. Kamu dulu meremehkannya dengan bilang dia hanyalah bintang pop bermulut besar yang dikenal luas berkat “Your Body is Wonderland” yang beraroma sperma kering itu. Tapi tunggu setahun kemudian, hingga kamu menemukan Continuum yang kelak mengubah hidupmu itu. Kita tidak akan membahas itu sekarang, melainkan akan bicara tentang Mayer yang sedikit banyak sama seperti kita semua: manusia biasa.

Suatu hari, kamu membaca artikel “The Dirty Mind and Lonely Heart of John Mayer” yang ditulis oleh Erik Hedegaard untuk Rolling Stone. Lantas kamu tahu, Mayer adalah seorang manusia yang kesepian di tengah keramaian, sama seperti kita semua, manusia modern yang kadang gugup menghadapi dunia yang berputar terlalu cepat.

Keterasingan dan kesepian itu lantas bisa melahirkan ketakutan. Dan bagi John Mayer, ketakutan terbesarnya adalah dilupakan. Sebenarnya dia tak sendiri dalam hal ini. Hal yang paling menakutkan di dunia ini kerapkali bukanlah kematian, tapi dilupakan. Karena itu banyak orang berusaha keras untuk tak dilupakan. Dan Mayer melakukannya dengan menulis lagu “Edge of Desire”.

Lagu itu menunjukkan bahwa Mayer adalah seorang yang tak berdaya kalau dihantam patah hati. Sama seperti kamu, teman-temanmu, dan semua orang di dunia ini. “For all of my trying, we still end up dying. How can it be?” begitu Mayer bertanya.

“There I just said it, I’m scared you’ll forget about me,” begitu Mayer memberikan pengakuan.

Sebenarnya sejak masa-masa awal kariernya, Mayer sudah tampak betul sebagai seorang yang insecure terhadap dirinya sendiri. Dari penampilan fisiknya, hingga caranya memperlakukan orang lain. Pernah pada 2003 ia berkisah pada Jenny Eliscu dari Rolling Stone tentang keminderan terhadap fisiknya.

“Aku punya dagu yang mirip belahan pantat. Kepalaku amat besar sedang badanku amat kurus. Aku bukan tipikal orang yang menarik secara konvensional,” katanya.

Dia menulis “My Stupid Mouth” sebagai cara untuk menggetok kepalanya sendiri, agar dia sadar bahwa mulutnya yang nyablak itu sering bikin masalah.

“I said too much again to a date over dinner yesterday. And I could see, she was offended,” Mayer berdendang, mungkin sembari mengutuk kebodohan mulutnya.

Sama seperti kamu, Mayer juga orang yang seringkali naif di usia muda. Tapi siapa sih yang tak naif di usia 20-an? Nyaris semua orang yang kamu kenal di usia itu ingin melawan dunia, ingin mengabaikan semua peraturan bodoh. Mayer juga pernah begitu. Mayer dan Clay Cook, kawan baiknya di Berklee College of Music yang jadi rekan main musiknya, merasa bahwa guru-guru dan orang yang dituakan sering memberi nasihat pada para anak muda: stay inside the lines. Dengan kata lain: gak usah neko-neko.

Lalu Mayer dan Cook bikin “No Such Thing”. Saat itu usia Mayer 21 tahun, seumuran denganmu sekarang ini, yang marah dan kecewa terhadap banyak hal. Kalian sama saja, kok, hanya beda cara meluapkan saja. Kamu mulai belajar menulis –tentu saja tulisan di masa mudamu itu amat buruk dan memalukan. Sedangkan Mayer membuat lagu.

Mayer juga mengingatkan dirinya sendiri tentang apa yang disebut “dunia nyata”. Itu masa yang lebih berat lagi. Kamu mungkin telat mengalami “dunia nyata” itu, karena akan menghabiskan enam tahun untuk kuliah. Kalau kata Mayer, yang dengan berani memilih keluar dari kampus, “I just found out there’s no such thing as the real world. Just a lie you’ve got to rise above.”

Omong-omong, karya Mayer dan Cook di Inside Wants Out (1999) itu bagus sekali lho. Minimalis, direkam dengan sederhana, tapi menunjukkan bahwa dua orang ini akan jadi besar dengan caranya masing-masing. Salah satu lagu yang kelak bikin kamu bengong adalah “Neon”. Suatu malam, di warnet kampus, kamu menyaksikan Mayer memainkan lagu itu di hajatan Where the Light Is.

Mayer duduk di kursi, hanya berbekal gitar, menghadapi ribuan penonton yang berteriak macam orang gila. Tapi ketika Mayer mulai memainkan gitar, semua orang terdiam. Lalu mereka kembali bersorak ketika intro “Neon” dimainkan. Dan itu adalah salah satu lagu terumit yang pernah diciptakan seorang musisi bergitar–karena lagu ini awalnya ditulis oleh Mayer dan Cook menggunakan piano. Dan Mayer melakukannya sembari bernyanyi.

Di sana kamu sadar bahwa Mayer bukanlah musisi pop one hit wonder.

“Daughters” juga menambah kuat kesukaanmu pada Mayer. Di malam Grammy 2005, Mayer tampil dengan Fender Stratocaster relic yang anggun, bersama Pino Palladino dan Steve Jordan. Mereka memainkan lagu ini, dan seketika kamu tahu bahwa John Mayer layak dijuluki Mr. Slowhand kedua, julukan yang disematkan untuk Eric Clapton, yang kebetulan juga kawan baik Mayer.

Lalu tibalah saat itu. Kamu patah hati. Di masa ini, kamu mungkin akan merasa merana, kesepian, seolah dunia makin menyebalkan dan kamu tak sabar menunggu kiamat. Hingga kamu mendengarkan Continuum (2006). Sejak “Waiting on the World to Change”, kamu terus-terusan memutar 12 lagu di album itu. Lagi. Lagi. Dan lagi. Hingga tak terasa, sedih dan nelangsa itu minggat begitu saja.

Saat itu kamu menulis bahwa album ini sepertinya diciptakan untuk merayakan patah hati dan kehilangan. Memang ada beberapa lagu yang sepertinya kurang pas di sana. Kamu kerap berandai-andai bisa mengganti “Waiting on the World to Change” yang terlalu optimis itu dengan “Come Back to Bed” dari Heavier Things (2003) hanya untuk membuat album ini terasa muram dengan paripurna.

Lewat Continuum, Mayer membuat patah hati terasa akrab. Semacam upaya menangisi patah hati, tapi sekaligus layak dirayakan sebagai satu babakan dalam hidup yang harus dilewati. Entah dengan satu dua liter air mata, sebotol wiski, atau dua tiga lagu sendu yang bikin hati macam luka ditabur cuka dan garam. Lalu setelah semua badai dilewati, kamu bisa berjalan dengan kepala tegak dan dada membusung lagi.

Maka begitulah, kamu resmi sembuh dari patah hati akut karena album itu. Kamu memasukkan Continuum dalam album yang wajib didengar siapapun sebelum mati. Sebab mengabaikan album itu adalah salah satu bentuk kesia-siaan dalam hidup. Hidup manusia akan selalu penuh dengan kesia-siaan, tapi kamu tak boleh tidak mendengarkan Continuum.

Setelah album itu, kamu merasa jadi lebih dewasa dan akan bisa menghadapi hantaman sekuat apapun. Tentu saja itu tidak benar. Sebab akan ada momen-momen lain dalam hidup yang kadang bikin lututmu goyah. Dan di momen-momen seperti itu, selalu ada John Mayer di sana.

Tanpa kamu sadari, kamu menjalani usia 20-an dengan ditemani Mayer yang juga berproses. Kamu merasakan Mayer juga mulai dewasa dengan Battle Studies, yang dia garap ketika sudah memasuki usia 32. Dia tetap merayakan patah hati dan kesepian, tapi semacam ada aura bodoh amat dan berdamai dengan diri sendiri. Tentu tak sepenuhnya, sebab ada “Edge of Desire” yang tak pernah gagal bikin hati nggerus.

Lalu kamu memasuki fase hidup lain. Merantau dan menghabiskan empat tahun di kota baru. Mengawali sesuatu yang baru itu tak pernah mudah, dan lagi-lagi ada Mayer di sana. Di fase ini, kamu berjuang bertahan hidup, setengah mati berjuang mengatasi perasaan kosong karena kehilangan ayahmu, mengalami berbagai penolakan, patah hati lagi, sekaligus menemukan rumah baru dan handai tolan baru.

Pada masa ini, Mayer juga sama sepertimu, dia berada di titik terendah dalam hidupnya. Mayer memutuskan memanjangkan rambut. Berdandan ala koboi, melakukan pengembaraan, pergi ke kota-kota kecil di AS bagian tengah. Alabama, Pennsylvania, Ohio, dan berakhir dengan pindah domisili ke Bozeman, kota kecil berpenduduk 43 ribu orang di Montana. Tujuannya adalah, “Melancong ke kota-kota kecil, lebih banyak melihat dan mendengarkan.”

Hasilnya adalah Born and Raised (2012). Mayer menyebut album ini sebagai “…album paling jujur yang pernah aku buat.” Salah satu lagu paling personalnya mungkin “Shadow Days”, sekaligus lagu yang menemanimu kalau sedang rindu ayahmu.

Did you know that you could be wrong and swear you’re right. Some people been known to do it all their lives. I’m a good man with a good heart. Had a tough time, got a rough start. But I finally learned to let it go. But you find yourself alone, just like you found yourself before. Like I found myself in pieces on the hotel floor. Hard times help me see.

Mayer benar. Masa-masa sulit selalu membuat kita tertekuk, tapi sekaligus meneguhkan kita, membuat kita belajar melihat banyak hal, menghargai hal-hal kecil dalam hidupmu. Setiap mendengarkan lagu ini, semacam ada suara di dalam kepala yang meyakinkan bahwa kamu akan baik-baik saja. Dan Mayer benar.

Tiba-tiba saja semua berjalan lebih cepat. Pada 2017, kamu resmi meninggalkan masa 20-an tahun yang berat tapi kerap diremehkan itu. Di akhir fase ini, banyak orang yang bilang hidup akan lebih berat. Mungkin iya, mungkin jika tidak. Namun di dalam hati, kamu selalu yakin akan baik-baik saja. Selama John Mayer baik-baik saja, begitu pula kamu.

Di usia 30 itu, kamu bertemu dengan John Mayer yang sedikit banyak berubah di permukaan. Dia masih terdengar getir, tapi sekaligus punya keberanian untuk menertawakan kepahitan hidup. Perjalanannya masih penuh dengan pencarian, yang paling kentara adalah pencarian terhadap cinta sejati. Memang cinta sejati itu ada? Entah. Tapi Mayer masih mencarinya hingga sekarang. Maka tak heran kalau dia membuat The Search for Everything (2017).

Pengaruh drummer Steve Jordan dan bassist Pino Palladino rupanya amat kental. Membuat Mayer kembali menjadi pahlawan gitar, seperti saat ia bermain di John Mayer Trio bersama Steve dan Pino.

Lagu “Still Feel Like Your Man”, meski tampaknya adalah lagu pop biasa, adalah lagu dengan permainan gitar yang cukup rumit. Begitu pula di lagu “Helpless”, yang menampilkan Mayer versi funk, lengkap dengan solo gitar yang mengingatkan kita pada Mayer versi Continuum.

Benang merah album ini tetap patah hati dan perasaan Mayer yang memang seperti gelas: rapuh. Setidaknya dari 12 lagu, ada 6 lagu yang berkisah tentang patah hati. Mulai dari “Still Feel Like Your Man”, “Emoji of a Wave”, “Helpless”, hingga “Moving On and Getting Over”. Kali ini Mayer berhasil mengemas lagu patah hati dengan berbagai warna, tidak hanya aura kelabu.

Lagu “Moving On and Getting Over”, misalkan. Menampilkan sapuan R&B yang menampilkan merah, biru, hijau, bahkan merah muda di kepalamu. Ritmenya seperti hari Sabtu malam, saat teman-temanmu mengajakmu nongkrong di kafe yang riuh tapi kamu tolak karena enggan ke mana-mana selain rebahan di sofa sembari menyelesaikan “The Life and Times of the Thunderbolt Kid”.

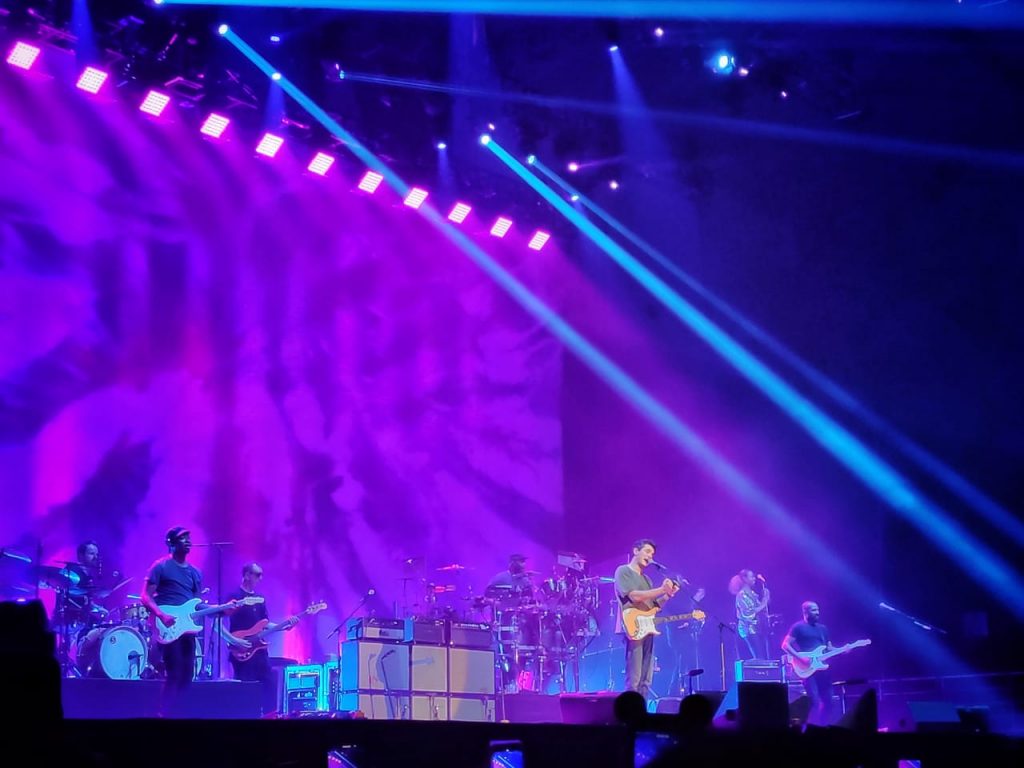

Dan di sinilah kita bertemu, di 2019. Aku menulis artikel panjang ini dengan perasaan deg-degan, lega, sekaligus bahagia. Aku berhasil menonton John Mayer, bernyanyi dari awal hingga akhir konser, terharu ketika “Stop This Train” dimainkan, merenung di “Slow Dancing in the Burning Room”, sedikit mewek ketika “Edge of Desire” menggema, dan tentu saja menyanyi sekeras-kerasnya hingga urat nyaris meledak di lagu terakhir, “Gravity”

Aku begitu berbahagia sudah menonton John Mayer, pria yang menemaniku melewati masa-masa berat dalam hidup. Selalu ada Mayer dalam tiap momen hidupku, dan untuk itu aku bersyukur. Kamu pun seharusnya begitu.

Klo disini sekarang yg bersaing sama John Mayer ya tentu saja pakde Didi Kempot, the Godfather of Broken Hearts 😄